2004年

| 11月23日 |

これを書いている時点では実は既に12月なのだが、今年の秋も例年とおりの忙しさの中怒濤のように過ぎて行ったのだった。

12月の日記をupする前に、11月分も少しだけ書き留めておこうと思う。本格更新は年末年始に持ち越しかな。

シュトゥットガルト放送交響楽団を聴いた(サントリーホール)。

シュトゥットガルト放送響といえば、我が心の師・故山本雅章さんが在籍していたオケ。山本さんの最後の来日公演だった前回は聴けなかったので、今度こそ聴きたいと思っていたら都合よくもチケットが安く回ってきたのだ。

指揮は古楽系の巨匠サー=ロジャー・ノリントン。この人の演奏は面白いこと無類だ。ベートーヴェンではバルブ無しの長管バロックトランペットや、ベルの小さなバロックトロンボーンがステージに並ぶ。ノンヴィブラートによるこじんまりとした、しかし清澄な弦の響きと、なんかもうまるで悪ふざけのようにドカンドカン叩きまくるティンパニ。ほとんど笑っちゃいそうな世界だった。

ただ、どうかな、私としてはベートーヴェンの『田園』だったら、「面白い演奏」よりも「感動する演奏」を聴きたいと思う。

そういう意味では、つい先日聴いたジェイムズ・デプリースト指揮の都響の『田園』のほうが、ずっとずっと感動的だった。終楽章、嵐が止んで再び雲間から顔を出したお天道様に感謝しながら、それがいつしか「音楽」というそのものの全ての存在への感謝へと昇華していくような、そういう心の動きを聴きとりたいと思う。私が古い人間なのかな。

ちなみに席は1階の前から2列めの一番右端で、目の前にサイドのひな壇の壁が屹立するという、これでもS席かよというなかなか凄い場所で、最前列のメンバー以外何も見えない。ヴォーン=ウィリアムズの「6番」にはテナーサックスのソロがあって、メンバー表によるとDirk

Altmannという人が吹いていたようなのだが、カーテンコールで立たされたらしき時も含め全く見えないまま終わった。

アンコールはワーグナー『ローエングリン』第3幕への前奏曲。

| 11月21日 |

なめ練。出席者4名で、まったりと進行。

来月12日に板橋区の知的障害者施設で演奏を頼まれていて、曲目をいろいろ考える。7人出演可能なので、カルテットが2チームと、全員で1曲、時間つなぎにデュオで数曲、という感じか。

買ったばかりの分厚いMy "New" Melody Book(中川良平編)を持ち込んで音出ししてみる。旧版の「マイ・メロディ・ブック」は10年くらい前にSaxデュオを組んで活動していた頃散々お世話になったものだが、版元倒産のため絶版になって久しかったところ、このたび曲目数増量(全186曲!)で新たに刊行されたのだ。

某嬢と組んで何曲かやってみたら、旧版に収録されていた曲も全て新編曲で、しかも2ndパートの難しさが数段upしていることが判った。でも、これがちゃんと吹けたら快感だろーな、という、熟達の技になる音楽性豊かな編曲で、しかも楽譜、文章、挿し絵まで全部(!)自ら手書きの、凝りに凝った労作。さすが中川さん(どこぞの出版社から出てる安直なアレンジのデュエット集とは雲泥の差だ)。

街はすでにXmasモードです。(クィーンズスクエア内、みなとみらいホールチケットセンター前)

| 11月3日 |

アンサンブルコンテスト本番(神奈川・一般予選)。会場は相模原市は橋本駅前、杜のホールはしもと。今年もアンコンの季節が開幕です。

まともな吹奏楽からあらかた足を洗ってしまった今、この機会にしか遭うことのない、県内他団体の顔見知り共との交歓・交流が、また楽し。

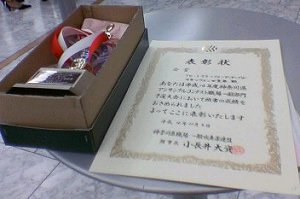

我らがフロートは金賞・県大会出場、併せて最も優秀な成績の団体に今回共催の相模原市文化財団より贈られる「杜のホール賞」を受賞した。

どうやら出場38団体中のトップ得点だったらしい。びっくり。…あのー、ぜんぜん練習してないんですけど。楽譜が揃ってから4人まともに集まったのは2回だし。昨日の最終練習だって、当直明けのとめちゃん氏が事件にはまって来れず、とりあえず3人で合わせただけだった。

とはいえ、以前全国大会まで行って金賞貰った時もたしか似たような状況だったから、もしかしたら我々は練習しないほうが良いのかもしれない…(注・そんなことはありません)

審査員の大津立史さん(シエナのバリトン奏者)が講評に「キャトルロゾーみたいなサウンド」と書いてくれた。それは誉め過ぎだと思うが、言わんとすることは分からなくもない。

通過(県大会出場)13団体中、Saxアンサンブルは過半数の7団体。しかし、神奈川のサックスのレベル高過ぎです。

表彰状と「杜のホール賞」トロフィー。トロフィーは立てて撮るべきだった(後の祭り)。